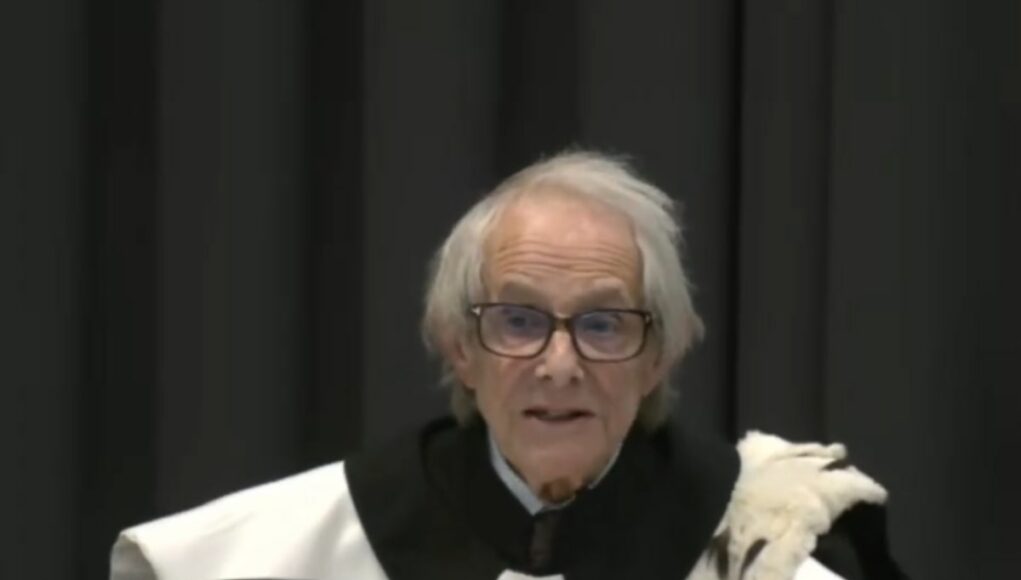

Ieri pomeriggio, tra Londra e Bologna, l’Alma Mater ha conferito la laurea honoris causa al regista britannico Ken Loach. La scelta è maturata in seno al Dipartimento di Filosofia, d’intesa con il Dipartimento delle Arti, che hanno riconosciuto in Loach la «capacit unica di restituire, attraverso il linguaggio cinematografico, una lettura critica, complessa e profondamente umana della realtà storico-sociale contemporanea».

Come in ogni cerimonia di conferimento che si rispetti, il regista ha tenuta una lectio magistralis, di cui vi riproponiamo l’audio e la traduzione in italiano.

Ken Loach tiene una lectio magistralis: l’audio e il testo integrali

ASCOLTA LA LECTIO MAGISTRALIS DI KEN LOACH:

Bene, mi stavo chiedendo cosa avrei potuto dire mentre ero seduto lì, e penso che avrei cercato di condividere alcuni momenti di buona fortuna e alcuni momenti critici negli ultimi sessant’anni di realizzazione di film, e il motivo per cui siamo arrivati a questo punto, sia nel lavoro che nel mondo in cui viviamo, e dire cosa ha contribuito a formare il mio punto di vista e forse anche il modo in cui voi vedete il mondo.

Comincia negli anni Sessanta, negli anni Sessanta, e dopo alcuni anni nel teatro — non molto di successo — mi ritrovai alla BBC con una giovane famiglia da mantenere, quindi dovevo avere un lavoro, e stavo dirigendo opere teatrali per la BBC, e mi unii a un gruppo a cui era stato assegnato il compito di fare drammi contemporanei, film o programmi sull’oggi, e cominciammo a raccontare storie di persone comuni.

Cambiavamo dal dramma in studio alle riprese nelle strade, perché è lì che stavano le storie, e poi, una volta che cominciammo a fare film, dovetti rendermi conto che non sapevo come farli, semplicemente non lo sapevo, e cominciai.

E i film che mi colpirono di più furono i film italiani, i film italiani dopo la guerra, che raccontavano grandi storie, e il grande risultato per me fu che resero chiaro che la classe operaia era un soggetto adatto al cinema, perché eravamo abituati a vedere persone della classe media, persone che parlavano in modo raffinato, aristocratici, persone con servitori.

E i film italiani mi insegnarono che la classe operaia poteva essere eroica, e quella fu una grande lezione.

Così cominciammo davvero a imparare come fare film, e mi fu chiaro che la macchina da presa può vedere chi sei: può vedere la tua pelle, può vedere come hai vissuto, può vedere se lavori con le mani, può vedere qual è la tua alimentazione — mangi bene o mangi male — come il tuo corpo è cambiato dal lavoro, la pelle delle tue mani, come parli, come usi il linguaggio, le tue battute, le tue relazioni, tutto di te.

E così pensammo: beh, dobbiamo lavorare con persone comuni, dobbiamo trovare persone vere — ancora una volta, qualcosa che abbiamo imparato dagli italiani.

Ma proprio mentre facevamo questo, apparve un altro, un intero altro filone di vita, perché gli anni Sessanta furono un periodo per la nuova sinistra, la nuova sinistra, e il loro slogan era “né Washington né Mosca”, in altre parole, non l’oppressione stalinista a Est, né lo sfruttamento capitalistico brutale a Ovest. Né Washington né Mosca.

E leggevamo libri, e imparavamo la politica di strada, stavamo sui picchetti, e facevamo parte di quel movimento.

Ma una cosa — la mia memoria non è buona — ma una cosa è rimasta con me per tutta la vita, ed è questa: l’analisi di base, ed è questa — che c’è un conflitto, una divisione che attraversa tutta la nostra società, è il conflitto tra coloro che vendono la propria forza lavoro e coloro che ne traggono profitto; coloro che vendono il proprio lavoro e coloro che guadagnano da essi.

E il conflitto è eterno, è inconciliabile, e continuerà finché non vinceremo. E questo è vero oggi, come era vero ieri, negli anni Sessanta, e come è stato vero dall’inizio della rivoluzione industriale.

Questo è il conflitto. E tutto ciò che abbiamo imparato da allora deriva da quel conflitto.

E poi, nel fare film, ci rendemmo conto che la politica non vive negli slogan — non si possono fare film sugli slogan — bisogna fare film sulle persone.

E la politica vive nelle persone: è nelle loro esperienze, nelle loro lotte, nelle loro relazioni, nella loro tristezza, nella loro rabbia, nella loro sofferenza, ma anche nelle loro risate, nelle loro battute, nel modo in cui si relazionano e sopravvivono.

E nel trovare storie, l’obiettivo è sempre stato quello di raccontare una piccola storia, una piccola storia — una relazione, una famiglia — e, in quella, semplicemente raccontare quella storia, e chiarire tutte le contraddizioni nella società.

Non c’è bisogno di fare un discorso su questo: basta raccontare quella storia di quelle persone, e questo chiarisce il mondo in cui viviamo.

Questo era il nostro obiettivo.

E qui devo dire l’importanza dello scrittore: io non sono uno scrittore, non faccio film da solo, lavoro sempre con altri, e in particolare con gli scrittori, e gli scrittori con cui ho lavorato sono stati magnifici, con grazia, e ho imparato da loro.

E quello con cui ho lavorato per trent’anni, Paul Laverty, è un grande amico e compagno, e quei film sono suoi tanto quanto miei.

Ma poi, naturalmente, dovevamo capire come creare storie che sembrassero spontanee, dove le persone fossero vulnerabili, che ti toccassero, che facessero sentire un nuovo livello di realtà: queste persone sono davvero felici, questo sta accadendo davanti alla macchina da presa, e noi riconosciamo la loro umanità.

E quello era il nostro obiettivo.

E la macchina da presa diventa come un osservatore, in un angolo della stanza, con la vista come quella che abbiamo noi, non così ampia da vedere più di quanto vedremmo nella vita reale, né così piccola da vedere meno — perché i nostri occhi non funzionano così.

Quindi gli obiettivi, la macchina da presa e la luce, sono interni a ciò che vedremmo davvero nella vita reale.

E potrei parlare a lungo di questo, ma per essere rapido, un’altra cosa che ho scoperto essere assolutamente centrale è che, quando si fanno film, deve esserci un senso di piacere, un senso di rispetto reciproco, un senso in cui tutti si sentano a proprio agio, rispettati, riconosciuti, sapendo che possono mostrarsi vulnerabili — e questo è l’aspetto chiave — essere vulnerabili e non essere derisi o ridicolizzati, ma rispettati.

E il compito del regista è di garantire questo.

E in una giornata piovosa, quando l’elettricista è fuori dalla finestra a tenere una lampada che sembra la luce del sole, di tanto in tanto il regista deve uscire e dire: “Va tutto bene? Vuoi una tazza di tè?”

Così si resta in contatto, e si è una sola squadra. Non ci sono gerarchie, nessuno ha un’auto speciale, nessuno ha una sedia con il proprio nome sopra, come nei film di Hollywood. Siamo una squadra sola.

E un’altra cosa che il regista deve fare è dire a qualcuno nel film, che non è mai stato in un film prima, e che è nervoso: “Farò più errori di te.”

Il che è vero: farò più errori di te. Quindi non preoccuparti: è solo pellicola che passa attraverso una macchina da presa.

E penso che se riesci a generare quello spirito, allora tutto va bene. E siamo stati fortunati, e abbiamo continuato, e abbiamo realizzato un certo numero di film.

Poi, avanzando rapidamente fino agli anni Ottanta, e per passare brevemente qui, perché gli anni Ottanta furono un decennio di sconfitta, un decennio di sconfitta.

Nel nostro Paese eleggemmo un governo di destra dura, guidato da Margaret Thatcher, e il suo obiettivo era ripristinare il profitto per le imprese. “Non guadagnano abbastanza, devono guadagnare di più. Come farlo? Rendere il lavoro più economico. Come farlo? Attaccare i sindacati, creare disoccupazione, abbassare i salari, e, soprattutto, sconfiggere i sindacati negli scioperi che tu stesso provochi.”

E la grande battaglia fu lo sciopero dei minatori, e il governo vinse.

E questa è la lezione. Bene, ci furono due lezioni dagli anni Ottanta: una è che la classe dominante è spietata. Non le importa della tua sofferenza, non le importa distruggere comunità, non le importa portare povertà. Il loro unico obiettivo è il profitto. Punto. Sono spietati.

E l’altra lezione è che i partiti che chiamano nel nostro Paese centro-sinistra — non so se li chiamano così in Italia — noi li chiamiamo Partito Laburista, penso che in Europa li chiamino socialisti, socialisti — beh, io penso di no — non rifletteranno mai, mai, gli interessi della classe lavoratrice, perché credono nel far funzionare il capitalismo.

E ricordando quel primo principio — la divisione tra classe dominante e classe lavoratrice — e questo si è confermato da allora, nella mia esperienza.

E nello sciopero dei minatori, i leader laburisti voltarono le spalle ai minatori, un grande atto di tradimento.

Quindi un’altra lezione.

E ora arriviamo ai giorni nostri, e i giorni nostri sono i tempi più pericolosi, disperati, terribili.

E penso che tutti sentiamo che la sicurezza, per quanto fosse presente — non molto sicura, ma una certa sicurezza — sta scomparendo.

Il mondo si sta fratturando davanti a noi. Le persone si sentono minacciate, in pericolo, insicure. Sono stati trovati nuovi modi per sfruttare i lavoratori: lavoro precario, i contratti sono spariti. “Ok, lavori oggi, domani non lavori.” Povertà, fame. Non so com’è nel vostro Paese, ma nel nostro Paese qualcosa di impensabile ora sta succedendo: molte famiglie non mangeranno a meno che non mettiamo una scatola in più di cibo nel supermercato in un sacco. Ci sono molti altri modi in cui le persone vengono sostenute con cibo di beneficenza. Questo era impensabile 15 anni fa, e ora è la realtà.

E nessuno commenta. Nessuno commenta. Le persone muoiono di fame senza beneficenza, nel settimo Paese più ricco del mondo.

E questa è la nostra società ora.

E la disuguaglianza è evidente, enorme: fortune immense, enormi fortune portate fuori dal Paese, e povertà, disuguaglianza, abitazioni. Copre molte classi: famiglie della classe media, dove i giovani non trovano dove vivere, costretti a vivere con i genitori molto più a lungo. C’è uno squilibrio, c’è malcontento, c’è rabbia, c’è disillusione tra i giovani, tra gli anziani, una rabbia, una rabbia che non ho mai conosciuto.

E, naturalmente, come abbiamo avvertito per decenni, l’estrema destra irrompe, l’estrema destra è di nuovo con noi. Quello che pensavamo non avremmo mai visto: il fascismo nelle strade di nuovo, o persone così vicine ai fascisti, forse non fascisti, ma che usano le tattiche dei fascisti.

E lo vediamo nel nostro Paese, lo vediamo negli Stati Uniti, dove la rabbia e la disillusione vengono sfruttate, sviluppate; le persone diventano più arrabbiate, più disilluse per ciò che è successo.

E, naturalmente, l’altra tattica è trovare un capro espiatorio, qualcuno da incolpare, e sarà qualcuno più povero dei più poveri del nostro Paese, i più vulnerabili, che non hanno nulla. E questa è la tattica di coloro che sono così vicini ai fascisti. È difficile non chiamarli fascisti, e lo vediamo ora nel nostro Paese, ed è spaventoso.

Vediamo folle nelle strade, che non sono tutti di destra fino al midollo, ci sono persone che sono state incitate a questo, minacciate in un caso, minacciate di dare fuoco a un hotel dove vivevano migranti. Lei fu punita per questo, ma ci sono molte minacce, molti lanci di pietre. Pensavamo che non avremmo mai visto di nuovo tutto questo, eppure sta accadendo.

E sta accadendo in tutta Europa, sta accadendo negli Stati Uniti, sta accadendo in tutto il mondo, perfino in alcuni Paesi del Sud America. Questo a casa.

All’estero, vediamo la terribile minaccia dei cambiamenti climatici, una minaccia esistenziale per l’umanità, dove stiamo distruggendo consapevolmente il tessuto del pianeta su cui viviamo, e lo stiamo facendo. E naturalmente la scienza è lì, e non è come nelle università: tutti lo sappiamo.

Eppure ci sono politici idioti che dicono: “Trivella, piccola trivella, trivella” e ci stanno distruggendo.

E questa è una situazione in cui gli intellettuali e le persone di buona coscienza devono parlare, come sono sicuro fate voi, come sono sicuro fanno le università, devono parlare, perché, di nuovo, le persone sono fuorviate, le persone sono state elette, sappiamo che il Presidente degli Stati Uniti ha detto: “È un mito”, e il pericolo di questo è semplicemente incredibile, quando vedi quali sono le previsioni, per le persone la cui terra scomparirà, le specie che scompariranno, e sta succedendo ora.

E tutti abbiamo la responsabilità di stare insieme in solidarietà, per assicurarci che la scienza vinca, che la conoscenza vinca, perché è ciò che abbiamo: la nostra conoscenza, la nostra scienza, la nostra capacità intellettuale.

E poi, naturalmente, le guerre, e tutto ciò che ne consegue, e lo vediamo in Ucraina, e lo vediamo in Sudan, che è terribile, e lo vediamo a Gaza e in Palestina, e in Israele, e, naturalmente, questo è terrificante.

E ciò che è straordinario, perché pensi, beh, guardiamo intorno e diciamo, dov’è il momento di speranza? Dov’è la speranza? Mio Dio, dobbiamo vivere, sapete? Questo è un mondo che stiamo passando ai giovani, che insegnate, che noi, il nostro tempo come custodi del pianeta è stato piuttosto povero, davvero. Penso che dovremmo essere mandati all’università per la nostra custodia del pianeta, ma così com’è, abbiamo questa terribile, terribile guerra che abbiamo visto, e ciò che distingue, per me, la guerra in Israele, Palestina, e la guerra contro i Palestinesi a Gaza è questo.

È andata avanti per due anni, anni e anni di occupazione illegale, occupazione dei coloni, furto di terra, occupazione militare, illegalità dopo illegalità, permessa, tollerata dai governi occidentali, tollerata. Alcuni omicidi volontari con impunità, ma ora, negli ultimi due anni, e ciò che è successo dall’ottobre 2023 in poi, è semplicemente qualcosa che pensavamo non avremmo mai visto di nuovo, come alcune delle altre cose di cui abbiamo parlato.

Non vedere mai più. Non pensavamo avremmo visto di nuovo un genocidio. E questo è, semplicemente, intollerabile.

Ma dico ciò che lo distingue, per me, è che il mio Paese sta inviando armi, ancora, a uno Stato che ha, a livello internazionale, gli organismi internazionali che hanno parlato, e parlato con grande autorità, e l’associazione internazionale degli accademici del genocidio, credo, e la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha anche raggiunto la stessa conclusione: le azioni di Israele costituiscono la definizione legale di genocidio. Questi sono i più alti organi nel mondo che hanno parlato. Non ancora i tribunali, ma hanno parlato. E la loro conclusione è inoppugnabile. Hanno controllato le leggi. È genocidio.

E il mio Paese, qui, sta inviando, vendendo armi al Paese che sta commettendo genocidio. E questo è una vergogna per entrambi noi. Per tutti noi qui.

Non posso parlare per l’Italia. Ma è qualcosa che dovremmo vedere con assoluta vergogna. Il nostro Paese sta violando la Convenzione sul genocidio, che è un obbligo legale di prevenire il genocidio.

Non lo stanno facendo. Stanno violando la legge. Dov’è il diritto internazionale? Dov’è la protezione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Dov’è? Rotto.

Frantumato. Dai politici per… Non è stupidità. È collusione cinica in un crimine di guerra delle più grandi proporzioni.

E questo è il nostro governo oggi. E dovremmo essere profondamente vergognati. Ogni Stato che rientra in quella categoria dovrebbe essere profondamente vergognato. Perché abbiamo tutti visto le immagini. Abbiamo tutti visto le immagini dei famelici. Dei morti. Del lutto. Persone sepolte sotto le macerie. Genitori disperati.

Operazioni senza… come si chiama quando si intorpidisce la carne? Anestesia. Amputazioni senza anestesia. E noi stiamo collaborando a questo.

Vergogna su questo Paese. E vergogna sul Paese. Altri Paesi in Europa seguiranno.

E la massima vergogna agli Stati Uniti. Che hanno finanziato tutta questa operazione macabra. Che cosa possiamo fare? Beh, ha creato il più grande supporto internazionale che qualsiasi altra questione dei tempi possa avere.

E quello è un momento di speranza. Perché manifestazioni di massa dicono che questo non può continuare. Chiamando per lo stato di diritto.

Semplicemente lo stato di diritto. Questo non può continuare. E succede in tutto il mondo.

E gli studenti hanno avuto un ruolo principale. E ben fatto. Dico congratulazioni a loro.

E le università hanno avuto un ruolo principale. E penso che dobbiamo essere assolutamente rigorosi nel come interpretiamo il nostro dovere, che è tagliare assolutamente i legami accademici. È un modo pacifico di mostrare dove stiamo.

Dobbiamo semplicemente farlo. Allo stesso modo, anche gli artisti di tutti i tipi dovrebbero farlo. E molti lo fanno.

Artisti, musicisti, scrittori, nel teatro, pittori, poeti, molti di loro parleranno. E devo anche dire, purtroppo, molti registi non lo fanno. E dovrebbero.

Alcuni no. Alcuni sì. E alcuni in posizioni molto più alte nell’industria di me.

Ma lo fanno. E ben fatto a loro. E penso che quella sia, se abbiamo una causa che ci unirà, che porterà solidarietà, allora quella è la nostra causa.

Ma dobbiamo anche ricordare le cause sociali, la povertà, la disuguaglianza. Ma viviamo in un mondo di ricchezze. E potremmo vivere molto meglio se vivessimo, se condividessimo ciò che possediamo, proprietà comune, controllo democratico, il vero cambiamento, fine di quel conflitto di classi.

Se proteggessimo il nostro pianeta, naturalmente potremmo. Abbiamo la conoscenza. Abbiamo la passione.

Ci importa. Facciamolo. Facciamolo.

E ho un messaggio ai miei nuovi amici a Bologna, miei rispettati amici: per favore, posso far parte anche del modo in cui combattete indietro? Perché la solidarietà è la nostra forza. E la nostra conoscenza e la nostra passione, le nostre armi.

E se posso finire con una citazione, se posso ricordarla, di Paul Robeson, il grande cantante nero degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta, un cantante meraviglioso, ma anche politicamente assolutamente impegnato.

E se posso ricordarlo a memoria, riguarda gli artisti, si applica alle università, ai nostri docenti e professori e a quelli che sanno, leader intellettuali, dovrebbe applicarsi anche a loro.

“Gli artisti sono i custodi della verità. Sono la voce radicale della civiltà.”

Siate quella voce. Nelle università, nell’arte, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle comunità. Ovunque.

È un grande onore essere qui. Ho parlato troppo a lungo, temo. Ma grazie di cuore. È stato un privilegio.