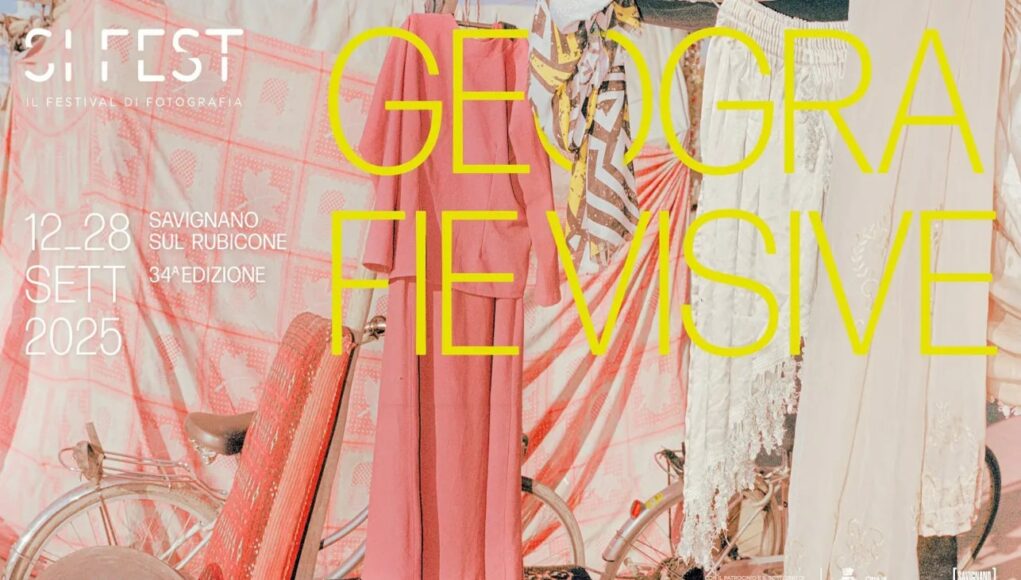

Ricomincia SI Fest, il festival fotografico di Savignano sul Rubicone e proseguirà nei weekend fino al 28 settembre. L’edizione 2025 si fonda sulle “geografie visive”, «un tema molto ampio che ha permesso a tutti noi di fare delle proposte per le mostre che toccassero emotività diverse rispetto a quello che si considera geografia visiva», spiega Manila Camarini. photo editor della direzione artistica, insieme a Francesca Fabiani, Jana Liskova e Mario Beltrambini.

«Ci siamo chiesti come farci delle domande rispetto a quelli che sono i territori sia fisici che simbolici in cui viviamo – continua Camarini. Dopodiché, abbiamo scelto vari progetti che potessero permettere di toccare argomenti come le crisi ambientali, i conflitti, le migrazioni e anche qualcosa di più personale, come quello che passa attraverso le trasformazioni sociali». Sedici mostre sono nate dalla ricerca di immagini personali, racconti intensi per il legame di appartenenza a quel territorio dell’autore e autrice delle fotografie, perché originari di quella regione o per assonanze culturali.

Le mostre nell’edizione 2025 di SI Fest: il freddo di Arbugaeva e Axelsson

La photo editor sottolinea gli che le sono rimasti nel cuore: «Ci sono due progetti a cui tutti noi abbiamo molto tenuto. Uno è quello di Evgenia Arbugaeva, una fotografa siberiana, che, trasferitasi negli Stati Uniti, ha sentito l’esigenza di tornare in quelli che sono i luoghi dai quali proveniva. Quindi, è tornata a fotografare le comunità artiche dove la notte può durare fino a 20 ore, e in alcuni momenti dell’anno anche la luce può durare altrettanto».

Attraverso immagini dallo stile un po’ fiabesco, Arbugaeva racconta un mondo sospeso e difficile, dove si vive in capanne con temperature bassissime. «Io questa l’ho definita una geografia personale ed emotiva, perché lei torna ad un legame molto intimo, familiare, con quei luoghi estremi e fuori dal tempo», osserva Camarini. L’altro progetto è quello di Ragnar Axelsson, un fotografo islandese che, con un una cifra stilistica più tradizionale – un bellissimo bianco e nero e uno stile più vicino al reportage – racconta la vita delle comunità artiche tra Groenlandia, Siberia e Islanda, a testimonianza di un mondo (paesaggi, tradizioni, comunità) che si sta sciogliendo, come recita il titolo dell’esposizione “Where the world is melting”.

Il cambiamento climatico di Khashayar e la rivoluzione libica di Brown

Il tema delle conseguenze del cambiamento climatico è affrontato anche dal fotografo Khashayar Javanmardi, nato e cresciuto in Iran: il suo lavoro intitolato “The Caspian” è un’indagine fotografica sul più grande lago – o mare interno – del mondo, il Caspio, posto al confine tra Asia ed Europa, nei territori di Iran, Azerbaigian, Russia, Kazakistan e Turkmenistan. Anno dopo anno, Javanmardi ha visto il lago, un tempo ricco di risorse, cadere vittima di sfruttamento incontrollato, pesca eccessiva, cambiamenti climatici e inquinamento: gli Stati che si affacciano sulle sue coste sversano circa 122.000 tonnellate all’anno di sostanze inquinanti, compresi liquami e petrolio.

Micheal Christofer Brown, autore noto per il suo lavoro realizzato con lo smartphone durante la rivoluzione libica, ha affrontato la questione avvalendosi del contributo dell’intelligenza artificiale: «Michael è un fotografo cresciuto a Skagit Valley, nello stato di Washington – racconta Camarini – Ha chiesto all’intelligenza artificiale di cercare delle immagini dei luoghi veri dove lui è cresciuto e di riprodurli come potrebbero essere in un futuro prossimo e quindi anche in chiave di cambiamento climatico».

Al SI Fest non solo passato, ma anche presente

SI Fest dimostra come la fotografia non sia solo uno specchio sul passato, ma anche una finestra sul presente: Taysir Batniji, nato a Gaza, con l’installazione Just in Case #2 rappresenta lo sfollamento subìto dalla popolazione palestinese attraverso le chiavi delle case che sono stati costretti ad abbandonare. Hashem Shakeri, iraniano, «ha fatto un lavoro, secondo me, molto diverso da tutti gli altri. Shakeri ha deciso di andare in Afghanistan dopo il ritiro dell’esercito americano. Lui avrebbe potuto realizzare, come tanti hanno fatto, dei reportage molto tradizionali, con delle immagini magari molto crude. Invece ha optato per una fotografia caratterizzata da colori saturi che documenta la vita quotidiana della popolazione».

Le foto raccontano le giornate delle donne, private di ogni diritto e costrette a nascondere l’esercizio di qualsiasi attività di piacere personale, come lo studio o lo sport, agli uomini armati di kalashnikov al soldo dei talebani che, nonostante la fedeltà ideologica, non sono pagati e quindi vivono in estrema povertà.

C’è spazio anche per le foto dal Sud America e per l’Italia

Originale lo spaccato sociale raccontato dal fotografo uruguaiano Federico Estol, ovvero quello dei tremila lustrascarpe che ogni giorno escono in cerca di clienti per le strade di La Paz e dei sobborghi di El Alto. Sono di tutte le età e negli ultimi anni nella capitale boliviana sono diventati un fenomeno sociale. A caratterizzare i membri di questa tribù è l’uso di passamontagna, maschere per non farsi riconoscere e affrontare la discriminazione.

La maschera è la loro identità più forte, li rende invisibili e allo stesso tempo li unisce. L’anonimato collettivo li rende più resistenti nei confronti del resto della società ed è il loro modo di opporsi all’esclusione che subirebbero per via del lavoro che fanno.

Per tre anni Federico Estol ha collaborato con sessanta lustrascarpe associati all’«Hormigón Armado», il giornale dei lustrascarpe. In una serie di workshop sulle graphic novel, hanno progettato insieme le scene da realizzare, scegliendo come sfondo la nuova architettura andina di El Alto. Gli eroi-lustrascarpe sono così diventati produttori e protagonisti di un fotolibro callejero, creato per combattere lo stigma sociale a cui sono sottoposti.

Per ultima, l’italiana Roselena Ramistella, attraverso un viaggio a dorso di mulo nei sentieri montani della Sicilia, restituisce un ritratto autentico della vita rurale contemporanea. Il programma di 16 mostre si completa con i lavori di Aleks Ucaj (Albania/Italia), di Fabio Domenicali (Italia), il racconto corale dell’alluvione in Romagna e i progetti laboratoriali delle scuole di Savignano.

Accanto ai progetti già citati, il percorso espositivo comprende Doppia Uso Singola, il progetto di Lorenzo Urciullo – in arte Colapesce – che porta per la prima volta in un festival di fotografia il suo universo visivo. La tedesca Barbara Diener esplora il desiderio di appartenenza e la spiritualità nelle comunità rurali tra Europa e Stati Uniti.

ASCOLTA L’INTERVISTA A MANILA CAMARINI: